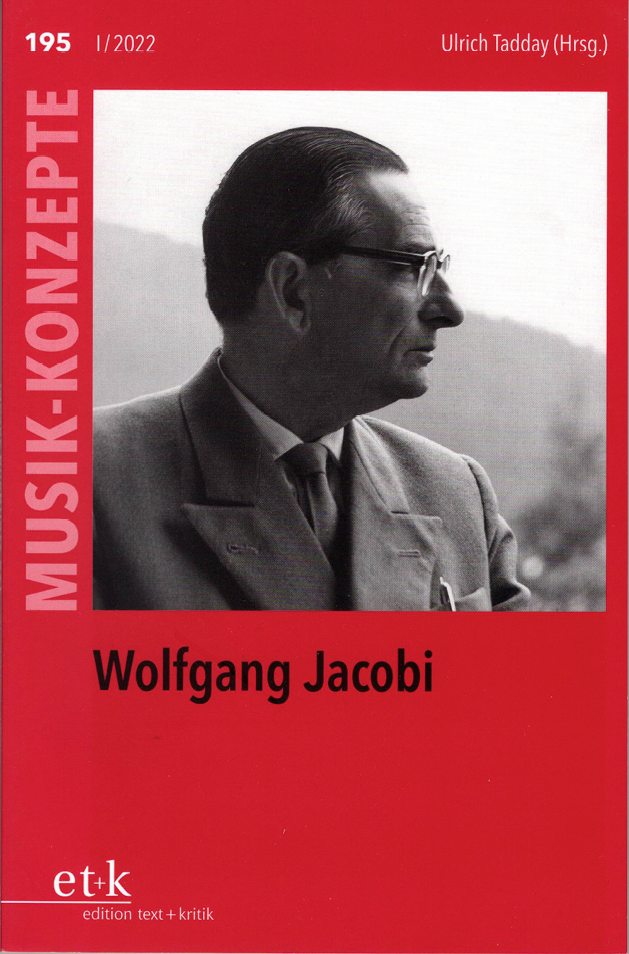

Das vielfältige Programm der edition text + kritik umfasst neben zahlreichen Einzelveröffentlichungen vor allem regelmäßig erscheinende Reihen und Lexika. So sind die Bände der Musik-Konzepte, 1977 von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn begründet, für Musikforschende und Musikinteressierte verlässliche Standardwerke geworden, besonders wenn es um Wissenswertes zur »Neuen Musik« geht. Neben zeitgenössischen Komponisten wurden allerdings immer wieder auch Größen aus der künstlerischen Historie besprochen, wie zum Beispiel Palestrina, Scarlatti oder auch Puccini.

In diese erlesene Liste der namhaften Komponisten mit Verbindungen zum Bedeutenden wurde nun auch Wolfgang Jacobi aufgenommen, der sich in seinen späteren Lebensjahren bekanntlich sehr intensiv dem Komponieren für das Instrument Akkordeon gewidmet hatt. Ja, es ist an dieser Stelle durchaus angebracht zu konstatieren, dass diese grundsätzliche Beachtung des einstmals verfemten Komponisten seitens der Herausgeber einem echten Ritterschlag gleichkommt.

Man kann sich an dem Musik-Konzepte-Band zu Wolfgang Jacobi deshalb über manch anregenden Aufsatz von insgesamt sechs Autorinnen und Autoren erfreuen. Vor allem in Barbara Kienscherfs Beitrag zu Jacobis kompositorischen Anfängen werden seine allerersten Werke und deren Wirkung – insbesondere in der Berliner Öffentlichkeit der 1920er-Jahre – sehr detailliert recherchiert wiedergegeben und in einen fruchtbaren Zusammenhang gebracht, der bereits zu dieser Zeit erahnen ließ, welch großes Talent sich da auf den Weg zum Komponisten machte. Nicht zuletzt auch die beginnende Zusammenarbeit mit dem berühmten Saxofonisten Sigurd Rascher wird in diesem Aufsatz in ihrer künstlerischen Bedeutung gerade für das Repertoire des Saxofons – als damals noch junges Instrument – sehr fundiert anschaulich gemacht.

Auch andere publizierte Beiträge des Bandes, z. B. von Friedrich Spangemacher (Wolfgang Jacobi und der frühe Berliner Rundfunk) oder Jan Philipp Spricks Analysen zu Jacobis Sonate für Bratsche und Klavier oder zu seinem Streichquartett (1948) fügen sich in diese Hymne für Jacobi wie auch in das künstlerische Gesamtkonzept der Musik-Konzepte wunderbar ein.

Einzig der letzte Aufsatz, welcher nun ausgerechnet dem Akkordeon gewidmet ist – dem Instrument, welches für Jacobis Kompositionsalter der Reife vorbehalten war – bleibt dagegen inhaltlich deutlich auf der Strecke. In jenem Text geht es in erster Linie um zwei vom Künstlerischen so fernen und im Gesamtkontext so unwesentliche, allzu alltägliche Begebenheiten, in denen der damalige Verantwortliche des Hohner-Verlags, Dr. Armin Fett, in einer eher unrühmlichen Rolle dargestellt wird. Von Hinweisen zu Jacobis inhaltlichen Absichten bei der Komposition seines so enorm interessanten und blütenreichen Werks für Akkordeon fehlt in dem Aufsatz allerdings leider jede Spur.

Während man sich in allen anderen Kapiteln – dem über Jahrzehnte gewachsenen publizistischen Stil der Musik-Konzepte-Reihe angemessen – kompositionstechnisch relevanten inhaltlichen Fragen widmet, sich wirklich um den spannenden musikalischen Gehalt der Kompositionen Wolfgang Jacobis kümmert, bleiben den Leserinnen und Lesern des Kapitels um Jacobis Verhältnis zum Akkordeon im Prinzip lediglich Eitelkeiten von Verlegern und Jacobis brieflich dokumentierter diplomatischer Umgang mit denselben übrig.

Gerade auf das Akkordeon bezogen hätte man in Kooperation mit Hochschullehrkräften eine Rezeptionsgeschichte erarbeiten können, man hätte mit noch lebenden Interpretinnen und Interpreten wie z. B. Hugo Noth, mit denen Jacobi zusammengearbeitet hat, Interessantes, ja Wesentliches für die Entstehungsgeschichte einzelner Werke herausarbeiten können. Man hätte auch die pädagogische und kulturhistorische Bedeutung für die Spielmethodik des Instruments Akkordeon aufarbeiten oder bezüglich Jacobis Kompositionsstil spannende Assoziationen zu Spielformen der französischen Clavecin-Meister herstellen können etc. …

So wird in diesem im großen Ganzen publizistischen Meilenstein zur Darstellung von Jacobis künstlerischem Schaffen das nun wirklich nicht ganz uninteressante Werk Wolfgang Jacobis für Akkordeon als etwas am Ende – mit Verlaub – Unbedeutendes vermittelt. Schade.

Anzeige