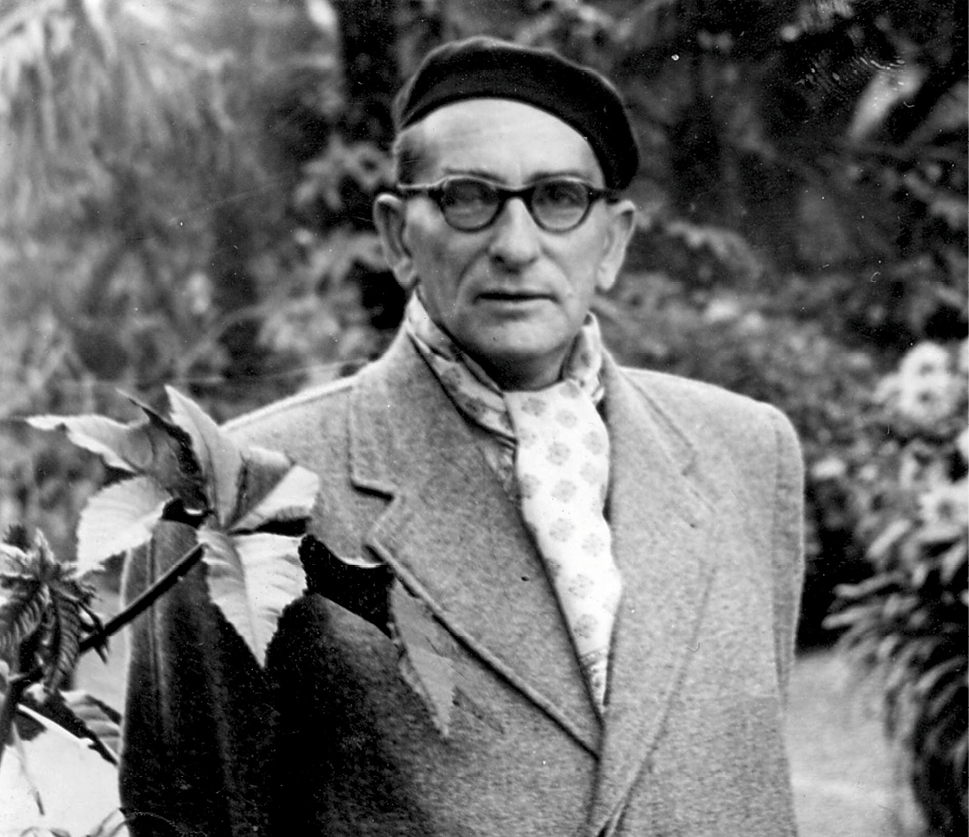

Der Komponist Wolfgang Jacobi (1894–1972) arbeitete in seinen späteren Lebensjahren mit führenden deutschsprachigen Akkordeonsolistinnen und -solisten seiner Zeit wie Hugo Noth, Gérard Grisey, Gisela Walther und Marianne Probst sowie mit Akkordeonorchesterleitern wie Fritz Dobler oder Dietmar Walther zusammen. So konnte er sich als 60-jähriger, erfahrener Musiker noch selbst ein Bild davon machen, wie weit zu dieser Zeit die Spielmethodik sowohl im professionellen wie auch im Laienbereich am Akkordeon fortgeschritten war. Jacobis Unvoreingenommenheit und sein nach und nach offenbarter Tatendrang für das Akkordeon sind aus heutiger Sicht schlichtweg nur zu bewundern.

Wolfgang Jacobi war der erste Komponist, der für das Akkordeon Spielformen der französischen Clavecin-Meister aus der Barockzeit aufgriff und diesen mit seiner auf die klassische Moderne bezogenen Tonsprache zu neuer Blüte verhalf. Vor allem in seinem fünfsätzigen Zyklus Divertissement pour accordéon sind ganz wunderbare Ergebnisse dieser Auseinandersetzung wiederzufinden.

Jacobi identifizierte sich darüber hinaus auch sehr stark mit der Musik Béla Bartóks, Igor Stravinskys oder Paul Hindemiths. In den 50er- und 60er-Jahren schuf er nach und nach ein beachtliches Œuvre an Kompositionen, welches sich dauerhaft – ähnlich wie im Falle Torbjörn Lundquists – in seinem progressiven Aufbau als für die Akkordeonliteratur wesentlich entpuppte. Für junge Kunstschaffende wie auch für Fortgeschrittene hat es fast durchgehend Interessantes anzubieten. Akkordeonistinnen und Akkordeonisten dieser Zeit hatten durch Jacobis unsentimentale Ästhetik der Klarheit plötzlich mit verschiedenen Artikulationsformen zu tun, mit Unabhängigkeiten nicht nur, aber gerade auch innerhalb einer Hand – mit erheblichen Konsequenzen für die Behandlung des Balgs. Dies schuf neue Horizonte der Klangvorstellung sowie in der Detailarbeit eine sehr erfrischende, notwendige Neueinstellung zum technisch »Unbequemen«.

Dadurch entstand ein künstlerisch umfassender – weil stilistisch geführter – Anspruch, dem in der Folgezeit ein neu gefordertes Niveau der Spielkultur gerecht werden sollte. Deshalb ist Jacobis Literatur im Bereich Akkordeon nicht zuletzt auch mit dem Ansatz zu assoziieren, nachhaltig pädagogisch zu wirken. Der Komponist äußerte 1971 in einem Brief: »Meine persönliche Aufgabe sehe ich darin, für das große Akkordeonpublikum und die große Anzahl der Akkordeonspieler wertvolle und doch verständliche Werke zu schreiben, wie auch neue Kreise für Akkordeonmusik zu gewinnen.«

Denn Technik wurde, wenn man Aufnahmen aus den 1950er-Jahren hört, in der Akkordeonszene bis dato doch vor allem mit Anschlaggeschwindigkeit und dem triebhaften »höher – schneller – weiter« assoziiert. Jacobi schuf mit seiner Ästhetik und den damit im Zusammenhang stehenden spieltechnischen Anforderungen eine völlig neue Identifikation für die Ausdrucksmöglichkeiten des Instruments. Mit aus diesem Grund ist das Studium Jacobischer Musik bis zum heutigen Tag bei manchen Lernenden nicht sehr beliebt. Viele ahnen früh die innewohnende Qualität seiner Werke; der handwerklich-ästhetisch begründete Respekt, insbesondere seine Solostücke zum Klingen zu bringen, ist jedoch nach wie vor ein objektiver Gradmesser, ja Prüfstein für künstlerisches Akkordeonspiel.

Inhaltlich ambitionierte Spieler wie Hugo Noth oder Gérard Grisey hatten bereits vor der Zusammenarbeit mit Jacobi in Bereichen der Artikulation experimentiert. (Man weiß, dass sich Noth während seines forschenden Studiums an Tschaikowski-Violinkonzerten abgearbeitet hatte, und auch Grisey hatte sich zum Teil an Debussy-Adaptionen versucht, um seinem Ausdrucksspektrum zu neuen Dimensionen zu verhelfen.) Gerade mit der Musik Wolfgang Jacobis wurde jedoch eine stilistisch »zwingende« Literatur ins Leben gerufen, welche die bis dato ungestillte Klangfantasie mancher Interpretinnen und Interpreten nachhaltig befruchten konnte.

Jacobis Ansprüche an das Akkordeon haben die Spielerinnen und Spieler auch in ihrer Herangehensweise an andere Literatur beeinflusst und können ebenfalls als ein wesentlicher Verdienst des Komponisten gelten. Denn mit der Auseinandersetzung, dem Studium der Werke Jacobis stand den Spielerinnen und Spielern plötzlich ein erlebtes Handwerk zur Verfügung, mit dem auch zum Beispiel polyphone Werke von Johann Sebastian Bach mit einer deutlich größeren Farbpalette an Ausdrucksmöglichkeiten, einer größeren Differenziertheit, einer räumlicheren Vorstellung zu realisieren waren. Dass sich heute auch Musizierende aus der Schule Hugo Noths, wie zum Beispiel Luka Juhart oder Fanny Vicens, immer wieder mit der französischen Barockmusik eines Jean-Philippe Rameau oder Francois Couperin sehr intensiv auseinandersetzen, ist möglicherweise letztlich auch auf das Wirken Wolfgang Jacobis zurückzuführen.

Auch im Bereich der Akkordeonorchesterliteratur bleiben Jacobis Kompositionen – neben dem Œuvre Fritz Doblers, Hans Brehmes, Rudolf Würthners oder Paul Kühmstedts – ein wesentlicher Maßstab für die inhaltliche Qualität. Allen Genannten lag und liegt eine augenscheinlich starke Affinität zum sinfonischen Orchesterapparat zugrunde. Sie verkörpert einen Reichtum an klanglichen Ideen und strukturellen Verknüpfungen, welche für die Akkordeonorchesterlandschaft als Glücksfall zu bezeichnen sind. So ist Jacobis Sinfonische Suite (1964) tatsächlich ja auch seine eigene Bearbeitung der Grétry-Suite, welche er bereits 1932 für Sinfonieorchester komponiert hatte. Auch seine Niederdeutschen Volkstänze, oder die Spanischen Impressionen sind nicht nur inhaltlich interessant geblieben, sondern darüber hinaus auch in der breiten Akkordeonorchesterlandschaft sehr beliebt.

Natürlich gibt es im Zusammenhang mit Wolfgang Jacobi den bekannten Querstand bezüglich der Einschätzung seiner musikalischen Charakterisierung. Zwischen »modern« und »konservativ« bildete sich in diesem Bereich im Lauf der Jahre ein sehr großes Feld. Für viele Akkordeonspielerinnen und -spieler ist er bis heute »modern«, für andere Musikerinnen und Musiker wirken seine Kompositionen wegen ihrer Linearität, ihres deutlichen tonalen Bezugs, ihrer traditionellen Fortspinnungstechnik und ihrer häufigen Sequenzierungen mitunter wie eine verspätete Ästhetik der 1920er- bis 1930er-Jahre im Sinne Paul Hindemiths. Es bleibt am Ende eine Frage der Bildung. So muss sich – wie so oft – jeder bzw. jede Muskikinteressierte ein eigenes Bild davon machen, welchen persönlichen Bezug er oder sie zur Musik Wolfgang Jacobis finden kann bzw. will.

Es ist uns eine Ehre.

Pünktlich zu seinem 50. Todestag wurde dem Schaffen Wolfgang Jacobis nun jüngst eine besondere Ehre zuteil: er wurde – finalmente – in die renommierte publizistische Reihe »Musikkonzepte« aufgenommen. Das vielfältige Programm der edition text + kritik umfasst neben zahlreichen Einzelveröffentlichungen vor allem regelmäßig erscheinende Reihen und Lexika. So sind die Bände der »Musikkonzepte«, 1977 von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn begründet, für Musikforschende und Musikinteressierte verlässliche Standardwerke geworden, besonders wenn es um Wissenswertes zur »Neue Musik« geht. Neben zeitgenössischen Komponisten wurden dort durchaus immer wieder auch Größen aus der künstlerischen Historie besprochen, wie zum Beispiel Palestrina, Scarlatti oder auch Puccini. Der Band 195 ist nun dem Komponisten Wolfgang Jacobi gewidmet, dessen kompositorisches Schaffen neben den Werken für Akkordeon, Saxofon und Klavier ja bekanntlich auch Vokalmusik, Orchester- und Kammermusikwerke umfasst. – Ein »Ritterschlag«!

Eine ausführliche Besprechung dazu erscheint in der kommenden Ausgabe.