Über dieses herausfordernde und spannende Projekt sprachen wir mit Andreas Nebl

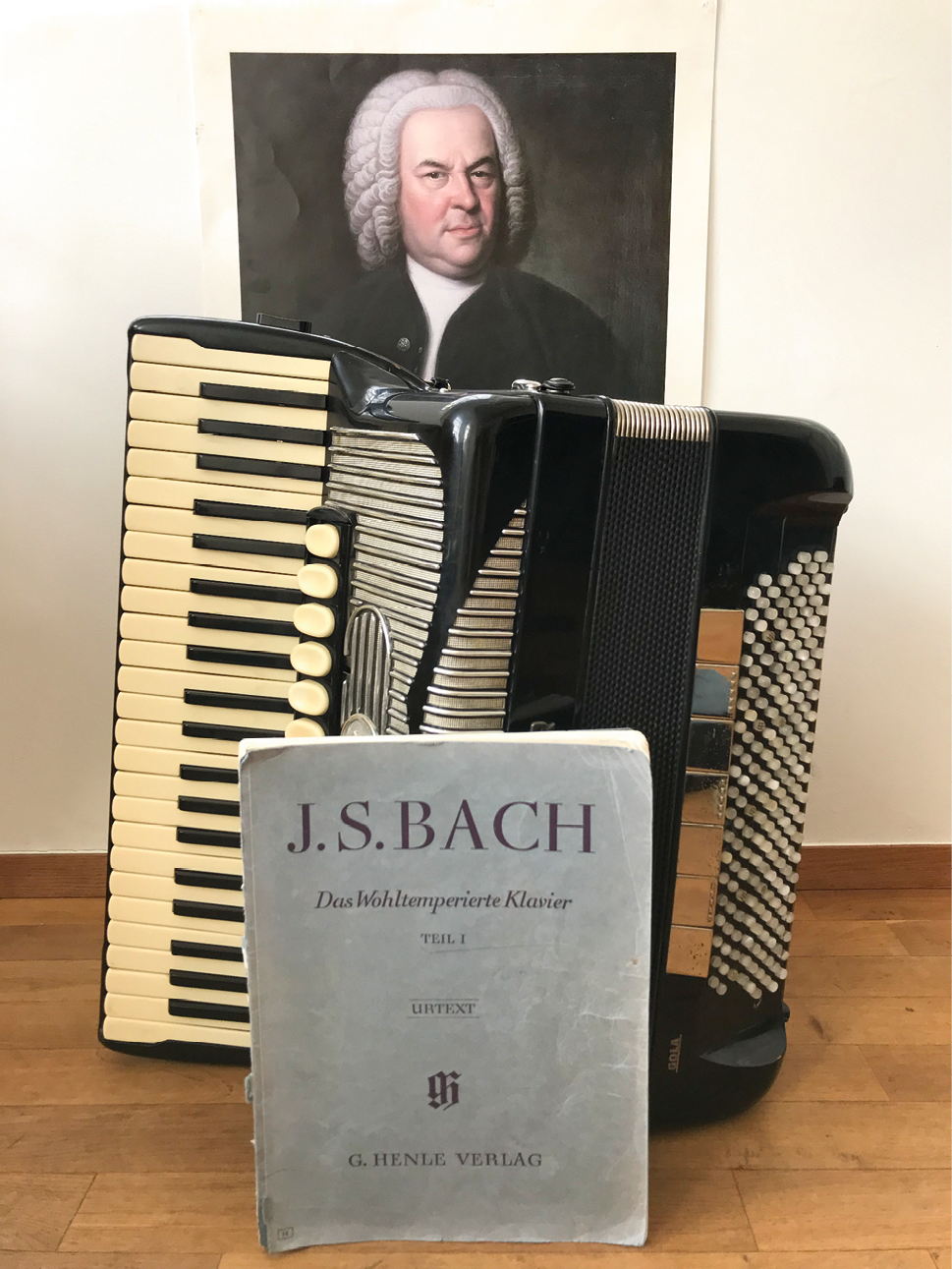

Herr Nebl, wir haben über die sozialen Medien mitbekommen, dass Sie begonnen haben, am Akkordeon eine Gesamtaufnahme des Wohltemperierten Klaviers (Band 1) von Johann Sebastian Bach einzuspielen. Wie kamen Sie auf den Gedanken, dieses umfangreiche Werk anzugehen?

Während der Pandemie wuchs in mir generell die Idee, diese vermehrt »private« Zeit zu nutzen, um die ein oder andere Aufnahme von interessanter Musik zu machen. Zuerst habe ich dann für das Label Castigo die CD 20 Sonatas von Domenico Scarlatti eingespielt, und inzwischen bin ich mitten bei der Realisierung des Wohltemperierten Klaviers.

Wie lange haben Sie sich dafür vorbereitet?

Einige der Präludien und Fugen hatte ich während meiner Studienzeit bereits gespielt und aufgeführt, einen Großteil der Sätze habe ich im letzten Dreivierteljahr frisch einstudiert.

Wann wurde Das Wohltemperierte Klavier eigentlich komponiert?

Johann Sebastian Bach schrieb diesen ersten Band im Jahre 1722 während seiner Zeit als Kapellmeister in Köthen. Die Zeit an diesem Hof von 1717 bis 1723 gehörte zu Bachs kreativsten und glücklichsten Jahren – auch weil er zum dortigen Fürsten Leopold ein sehr gutes Verhältnis hatte, welches Bach viele schöpferisch-kompositorische Freiheiten ermöglichte. Fürst Leopold spielte als Violinist im Hoforchester mit und war Taufpate für Bachs Sohn Leopold August. Das Wohltemperierte Klavier gehörte dann 1723 auch zur Bewerbungsmappe Bachs als Leipziger Thomas-Kantor.

Worin liegt für Sie der besondere Reiz dieses Werks?

Das Wohltemperierte Klavier enthält 24 Satzpaare aus je einem Präludium und einer Fuge in allen Dur- und Molltonarten, chromatisch aufsteigend angeordnet von C-Dur bis h-Moll, wobei nach einer Durtonart die gleichnamige Molltonart erscheint (C-Dur/c-Moll, Cis-Dur/cis-Moll etc.). Trotz seiner Beschränkung auf die Formen des Präludiums und der Fuge weist Das Wohltemperierte Klavier eine große Vielfalt an musikalischen Ausdrucksformen auf. Die Größe des Werkes besteht dabei nicht nur in der kunstvollen polyphonen Kompositionstechnik. So ist es gerade der poetische Gehalt der Stücke, der Interpretinnen und Interpreten sowie Hörerinnen und Hörer des Werks durch die Jahrhunderte fasziniert hat. Speziell am Akkordeon war für mich – neben dem großen formalen Umfang – die Realisierung des scheinbar einfachen C-Dur-Präludiums die große Herausforderung, weil es mir lange Zeit klanglich am Akkordeon nicht möglich erschien, das Stück sozusagen »in einer treuen Harmonie« wiederzugeben. Irgendwann fiel mir eine aus meiner Sicht passende Einrichtung am Akkordeon ein.

Was bedeutet eigentlich »wohltemperiert«?

Der Begriff »wohltemperiert« bezieht sich auf die 1681 von Andreas Werckmeister erfundene, von ihm so genannte »wohltemperierte Stimmung«. Dabei wurde die mitteltönige Wolfsquinte auf Kosten der reinen Terzen entschärft, um letztlich das Spielen in allen Tonarten zu ermöglichen. Bei der bis dahin und auch noch parallel üblichen mitteltönigen Stimmung dagegen sind Tonarten umso »verstimmter«, je weiter sie von C-Dur entfernt sind, sodass die Komponisten diese entfernten Tonarten eher mieden. 1710 führte Johann David Heinichen den Quintenzirkel ein, der die 24 Dur- und Molltonarten in ein gemeinsames tonales System brachte und so ihre Beziehungen zueinander definierbar machte. Doch vor Bach nutzten Komponisten diese Neuerungen noch kaum praktisch aus und komponierten allenfalls einzelne Werke in den bisher gemiedenen Tonarten. Mit dem Wohltemperierten Klavier trug Bach wesentlich zur historischen Durchsetzung der wohltemperierten Stimmung bei. Interessanterweise gibt es heute auch Akkordeonisten wie Hans Maier oder Giorgio Dellarole, welche Musik zum Beispiel aus dem italienischen Frühbarock in der damals üblichen mitteltönigen Stimmung versuchen zu realisieren.

Gibt es so etwas wie einen objektiven Tonartencharakter?

Über dieses Thema wird sehr viel spekuliert und es gibt von Musizierenden sowie Musikwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern dazu auch manch konkrete Aussage. Aus meiner Sicht ist die Bewertung dieses Bereichs sehr subjektiv und sie hat demnach die unterschiedlichsten Gründe. Was man aber beobachten kann ist, dass gerade Bach mit bestimmten Tonarten bestimmte charakterbildende Figuren assoziiert. So ist zum Beispiel die Tonart f-Moll sowohl im Wohltemperierten Klavier Band 1 wie auch in den zwei- und dreistimmigen Inventionen für Klavier mit sehr viel seufzender Chromatik versehen, was diesen Sätzen eine traurig ruhige, voll innerem Leiden getragene Grundstimmung verleiht. C-Dur dagegen wirkt gerade in diesen Klavierwerken Bachs mit vielen fließenden Skalen und einem relativ lichten Feld von Dissonanzen eher pur ausgewogen und ohne größere dramatische Ambitionen.

Sie haben inzwischen die erste Hälfte des Bach-Projektes eingespielt. Wie geht es nun weiter?

Ja, Mitte April habe ich alle Präludien und Fugen von C-Dur bis f-Moll im großen Konzertsaal der Bundesakademie Trossingen in Kooperation mit dem Tonmeister Prof. Oliver Curdt von der Hochschule der Medien in Stuttgart aufgenommen. Wie schon bei der Scarlatti-CD hat Prof. Oliver Curdt für den wunderbaren Saalklang der Akademie in Verbindung mit meiner Hohner Gola (1954) und nun Bachs Musik hochsensible Mikrofone von dpa (4006) mitgebracht. So tun wir alles dafür, dass diese Produktion die Hörer dauerhaft erfreuen wird. Die zweite Portion der Aufnahmen folgt im Frühjahr/Sommer 2023 und die fertige Produktion wird dann im Herbst 2023 als Doppel-CD erhältlich sein.

Lieber Herr Nebl, bitte halten Sie uns und unsere Leserinnen und Leser auf dem Laufenden. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg bei Ihrem Bach-Projekt!

Anzeige